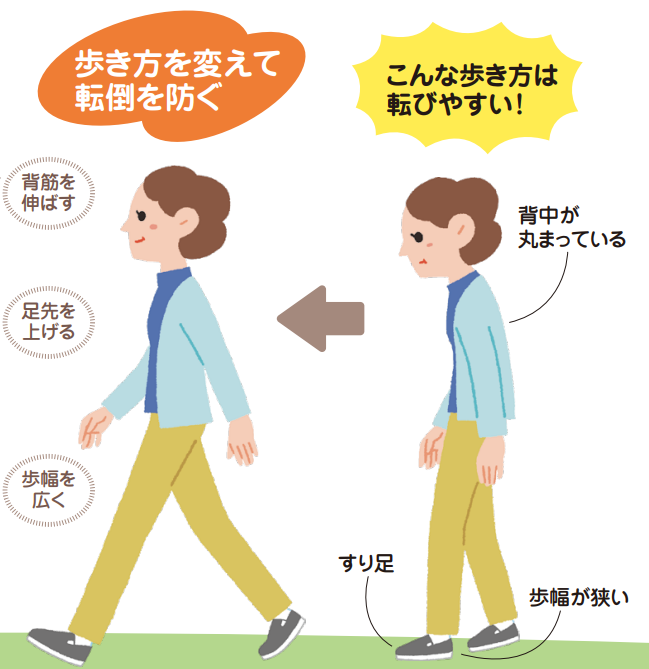

年を重ねてつまずきやすくなったという声は多いもの。実は姿勢や歩き方の変化と大きな関係があります。

「まず、姿勢を保つ背中や脚、お尻の筋肉が衰えると、背中が丸まります。するとひざが曲がり、足先を上げづらくなるため、足裏全体で地面を擦って歩く『すり足』歩行に。これが、ちょっとした凹凸でもつまずきやすくなる原因です」(理学療法士・西野英行先生)

転倒による骨折は、寝たきりや認知症にもつながるのが怖いところ。元気な一生のために、転びにくい歩き方を身につけましょう。

教えてくれたのは…

西野 英行先生

理学療法士。訪問リハビリステーションで、月150件のリハビリ指導を担当している。

転びにくい歩き方のポイント

何もない場所やちょっとした段差でつまずくことがありませんか?

それは歩き方に問題があるかも。スムーズな歩行のポイントをお教えします。

視線は2~3m先へ

背筋を伸ばすには、視線を上げるのがポイント。軽くあごを引き、 2~3m先を見つめながら歩いて。頭が上がると、自然に背筋がまっすぐに。

かかとから接地する

すり足をなおすには、まずかかとから地面に足をつけて。足先が上がり、ペタペタとした歩き方が改善されます。足も疲れにくくなって◎。

後ろ足の親指で地面を蹴る

歩幅を広げるポイントは後ろ足。親指で地面を蹴ることを意識して歩きましょう。強く蹴ると足が前方の遠くにつき、歩幅が広くなります。

いかがですか?

正しい歩き方のチェックができたら、転びにくくするためのトレーニングを見てみましょう!

転びにくくする足元トレーニング

日常でできる2つのトレーニングをご紹介します!

正しい姿勢を確認する「壁立ち」

背筋の伸びた姿勢は壁立ちで確認を。後頭部・肩・お尻・かかとを壁につけて、そのまま歩き出して。ふだん、背中がどれくらい丸まっているのかわかります。

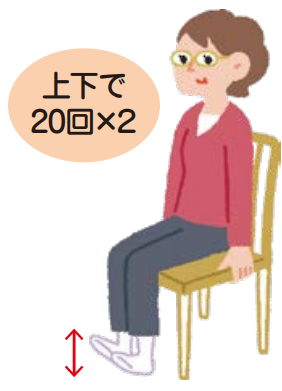

すり足防止・歩幅を広げる「つま先上げ下げ」

ひざ下の筋肉が衰えると、足先を上げづらくなりすり足に。工クササイズで鍛えましょう。

【やり方】

椅子に座り座面をつかむ。かかととつま先を交互に上げ下げする。

歩き方を正しくしても、危険は様々なところに潜んでいます。

「歩き方」以外でも予防していきましょう!

家での転倒を防ぐコツ

高齢者の転倒事故は、その半分以上が自宅で起きています。“転びやすい家”になっていませんか?

敷物には滑り止めシートを

敷物は端がめくれてつまずいたり、敷物自体が動いて滑ってしまい転倒に。裏面にすべり止めシートを貼って対策を。玄関マットなど、通路に置いている敷物はなくすのがおすすめ。

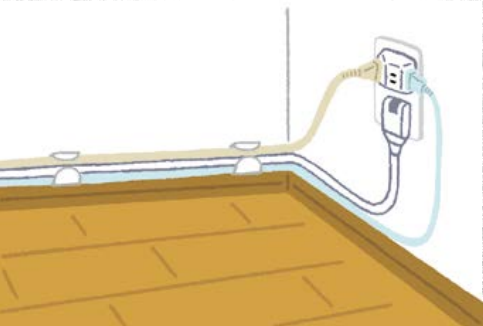

電源コードは壁に貼る

床に広がる家電製品のコードは、足を引っかけやすくて危険。通路を横切らないよう、100円ショップなどで売っているコードフックや配線カバーなどで壁に貼り付けましょう。

スリッパをやめてすべり止め靴下を

かかとのないスリッパは足先が上げづらく、すり足に。また脱げやすいので、転倒事故の大きな原因になっています。足底にすべり止めがついた靴下で、足元を安全に。

センサー型ライトで足元を明るく

夜間にトイレヘ行くとき、足元が暗いと危険です。人が通るとセンサーで感知し、点灯するライトを設置しましょう。乾電池式で好きな場所に置けるタイプなら、手軽に取り入れられます。

最後に

いかがでしたか?転びにくい歩き方のコツ、是非お試しください。

次のページでは今月のレシピをご紹介!

「春野菜デトックスレシピ」ぜひご覧ください✨